今回の衣装はベースになる黒い生地に10色ちかくある色生地をアップリケやパッチワークのように縫いつけていくという方法を取っています。

大きく分けて縫い方は2通り。

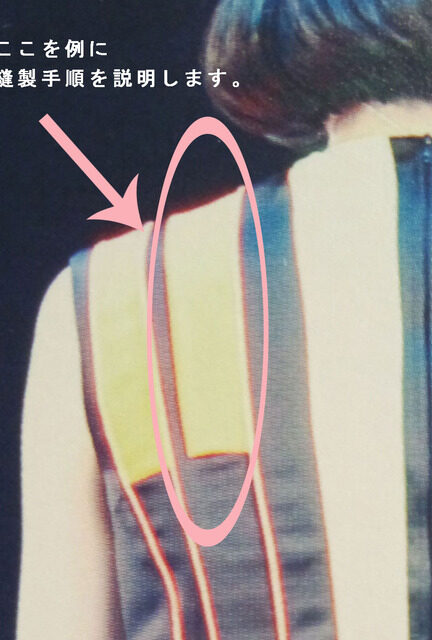

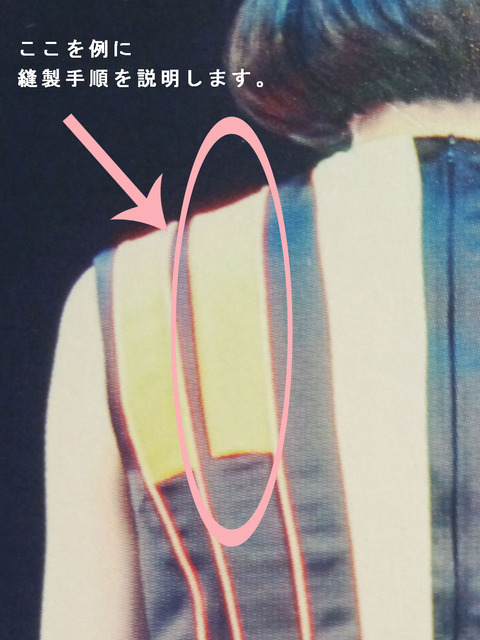

下ののっちの画像でいう中央のオレンジのように1辺が紐と隣接しているモチーフの縫い方と、左オレンジのように2辺が紐と隣接しているモチーフの縫いつけ方です。(黄色は中央のオレンジと同じようなやり方です)

3人分ほぼ同じ工程を何度も何度もくりかえし行っているため、かなり気の遠くなる作業です(笑)

逆に慣れてしまえば同じことの繰り返しなので、平日の仕事が終った夜でも難しいことを考えずにひたすらチクチクぬっていけるので、楽だったりします。

※紐生地単品の縫い方は「あーちゃん衣装 ─ 紐生地の縫いつけ方」も参考にしてくださいね。

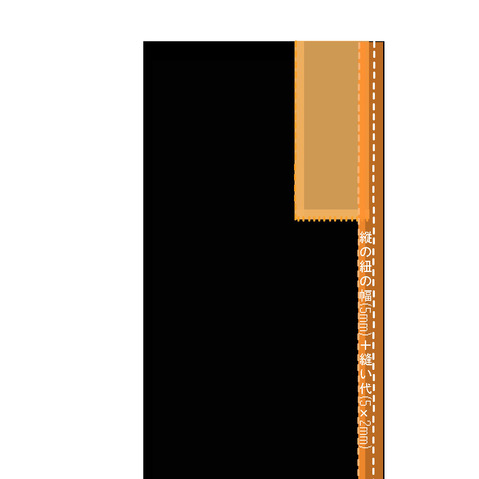

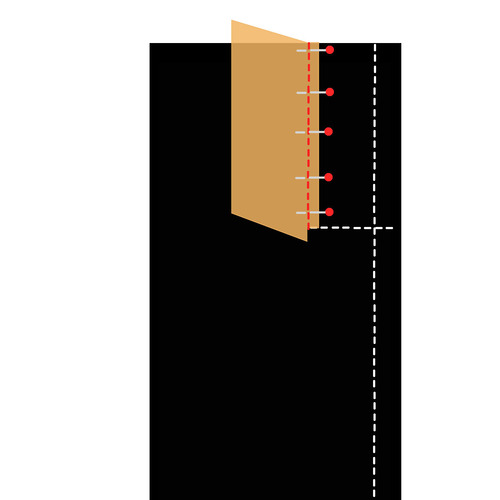

ここではまず、下の写真ののっちの肩にある中央のオレンジモチーフパーツのように、1辺が紐になっている物を例にあげてCGで説明していこうと思います。

長くなるので畳みます。

曲線をはぶき四角に置き換えて説明します。

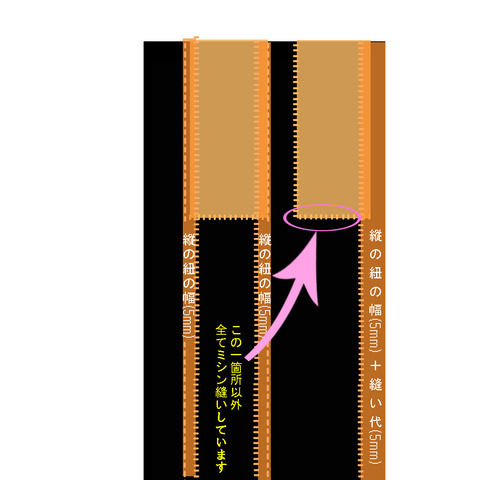

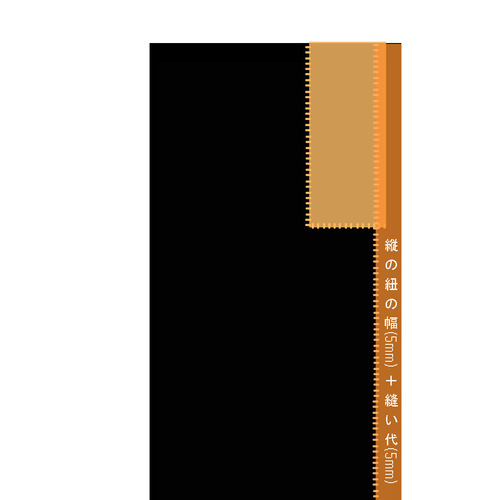

色の表記において、オレンジをORとし、紐で使われているダークオレンジ色を以下DORとします。

<材料>

・その1で使った本体布黒…1枚

・モチーフ布OR …1枚

・DOR紐布15mm幅…2本

・ミシン糸A(レジロ糸)・・・ORより少し明るい色ニット用の糸

・ミシン糸B(レジロ糸)・・・DORより少し明るい色のニット用の糸

<道具>

手縫い針

針山

まち針

ちゃこペーパー(印がつかない時チャコ鉛筆も)

ルレット

カッターマット(机を傷つけない下敷きになるもの)

50cmくらいの定規

しろも

裁ち鋏

糸切り鋏

他50cm定規や文鎮、カッターマットなど必要と判断した道具

<洋裁の基本作業工程>

1、(印が消えかかってたら)布に印付ける

2、印どおりに生地を重ねる

3、まち針で止める(止める順番は両端→中央→その間/印に対して水平に打つ)

4、しろもで印通りしつけ縫いし、縫い止める

5、まち針を抜ミシンをかける

6、しろもを布から抜く

<ミシンで縫う時の手つき>

使う糸は色の薄い生地に合わせ色を選びます。

手つきとしては、針が布に刺さった状態で一度軽く手前に引き、伸ばしながら縫うようにします。

しつけで使った糸は伸びないので、縫いながら糸きりで切ってます。

伸ばした時調度良い針目になっているので、縫い目が裏からみると波打ってみえます。

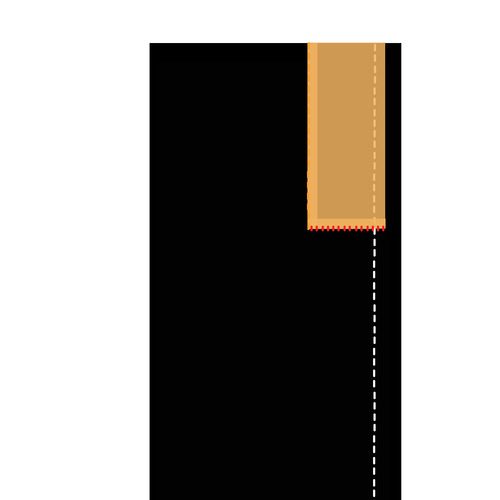

●2つのパーツの完成イメージはこんな感じ。

一度に2パーツ分の説明することは難しいので1パーツづつ記載していきます。

1)ベース生地にチャコペーパーとルレットで印を付けます。

(実際には裁断する段階で印をつけることになります。薄くなってたら描きなおして下さい。)

2)縫い付けるORの布にも同様に印をつけ、縫い代をつけておきます。(画像省略)

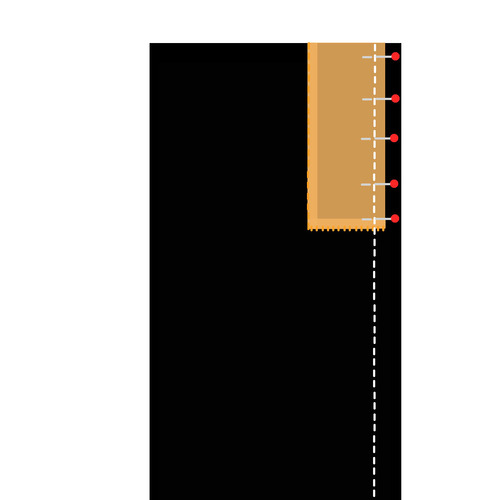

3)本布とORの記事を中表(黒い生地表面とモチーフの表面が接触するように重ねること)にします。

<洋裁の基本作業工程>にあるように、印を赤い破線の箇所でまち針で合わせます。

しつけ糸で仮縫いをし、レジロ糸でミシンをかけます。

この時のミシン糸の色はAです。

ミシンで縫い終わったらしつけ糸を生地から抜き取ります。

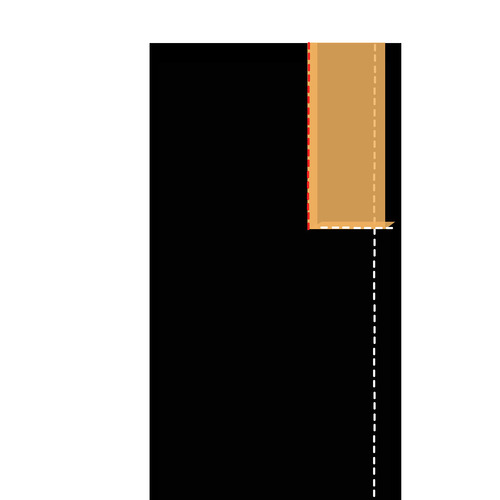

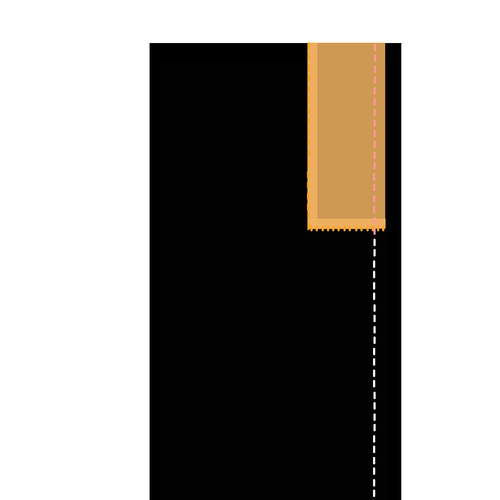

5)下の縫い代を内側に入れ込みます。

折り目が本布に描いた印通になるように折り込みます。

6)折り込んだ箇所を待ち針で止め、しつけ糸でしつけをかけます。

7)折り込んだ箇所を手でまつり縫いしていきます。

まつり縫いが終わったら、しつけ縫いを生地からぬいていきます。

8)本布の印とモチーフの印をまち針で合わせます。

9)しつけ縫いをして縫い止めておきます。この時ミシンはかけずにおきます。

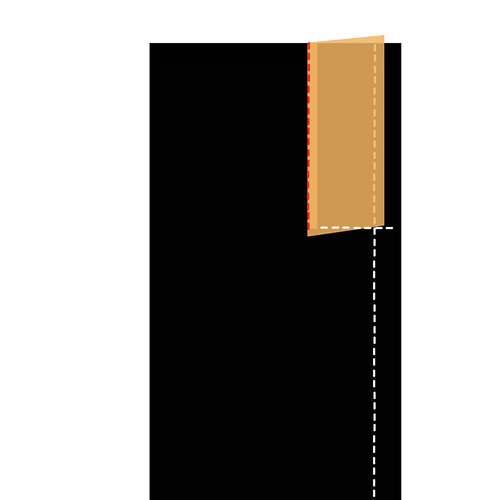

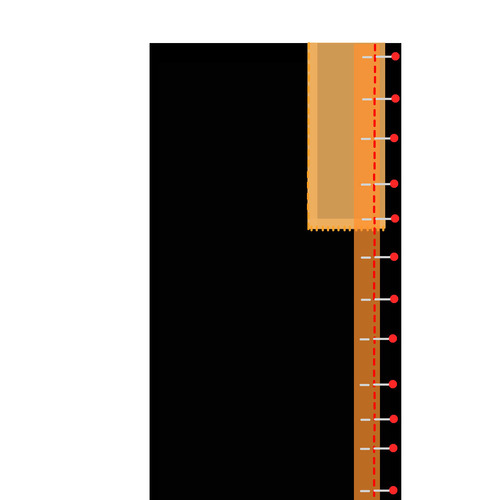

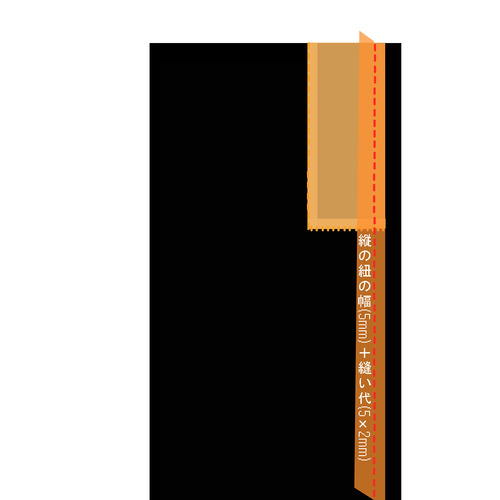

10)本布とモチーフを縫い止めたところに、15mm幅の紐生地を中表に重ねます。

<洋裁の基本作業工程>で縫っていきます。この時のミシン糸の色はBです。

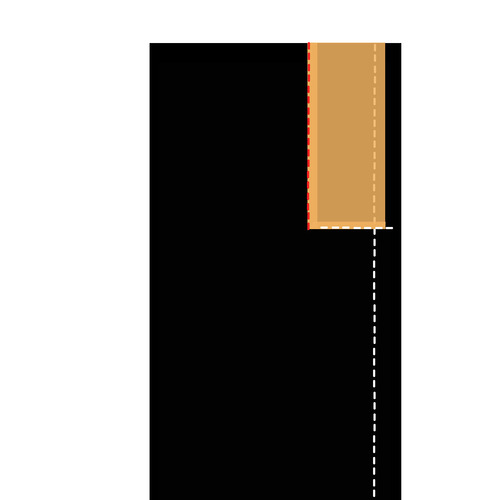

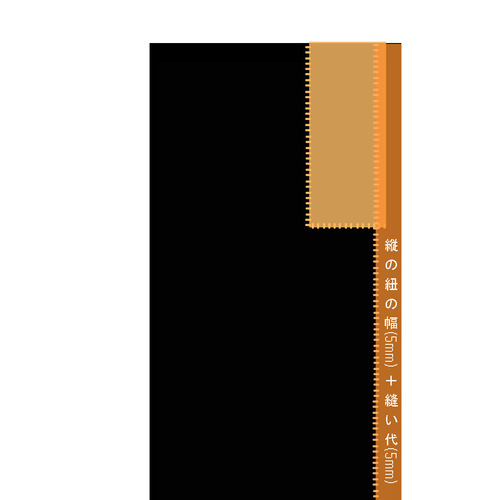

11)黒いベース生地の縫い代側へ、DORの縫い代を倒します・

12)しつけ糸で本布の縫い代と、DORの縫い代を固定しておきます。

13)固定するとこんな感じです。

この2枚重なった縫い代は、隣の黒い生地の縫い代と縫い合わせます。